先日の投稿で私こと駒田牧子が松田権六著『うるしの話』の英訳に携わったことを記しました(詳しくはここをクリック)。せっかくなので英文版もご紹介します!

この翻訳プロジェクトは途中からお声がけいただいたのですが、大好きな本の英訳に携われることになって嬉しい反面、本当にできるかな?と、一抹の不安もありました。学芸員さんたちと同様に、正直なところ私も英訳は難しくて無理だと思っていたのです。

なぜなら漆芸は特殊な言葉が多いうえに、ひとつひとつの言葉にいろいろな工程や意味が込められているからです。

例えば、研出(とぎだし)蒔絵の「研出」という言葉。ざっくり言えば、漆で文様を描いたところに金粉を蒔いてその部分を漆で固めた後、表面全体を漆で塗り込めて、漆が固まったら研炭(「とぎすみ」という、それ専用に作られた炭)で表面を研いで文様を表すことを指します。要するに、文様を「研ぎ出す」ので研出蒔絵となるのですが、それを英語で端的に表すとなると…。

そして、「研ぐ」は当初grindと訳していました。日本語でもグラインダーという言葉でおなじみですが、「研ぐ」や「研磨する」という意味の一般的な言葉です。しかし、本書監修者で蒔絵の人間国宝・室瀬和美先生から注文がつきました。作家さんにとってはgrindだと目が荒すぎるというか、研炭は砥石のようにざらついたものではなく、もっと滑らかで繊細な感じなのです。

ではpolish(磨く)がよいかというと、grindよりも意味は近いですが、艶を出すという意味合いがあるpolishは制作工程終盤の磨きを指す方がふさわしいようで…。翻訳のパートナーであるジュリア・ハットさんと大いに議論をし、「研ぐ」には別の言葉を模索しました。どんな言葉を使ったかは、ぜひ英語版をご覧ください!

とはいえ「研出蒔絵」はpolishを用いてpolished-out maki-eと訳さざるを得ませんでした。日本語と英語の単語が常に一対一で使えるわけではなく、それが翻訳の難しいところであり、翻訳者の腕の見せどころでもあります。

それにしても本書は、翻訳を進めていくと「あ、あそこは違う表現のほうがよかった」と気づいて、前に戻って修正。さらに翻訳を進めていくと、「あ、あそこは…」と別のところの至らなさに気づく、の繰り返し。原著は大好きで何度も読んでいたはずなんですけどね…。

ジュリアさんと修正を繰り返しながら、行きつ戻りつ、三歩進んで二歩さがる、という感じで、大変な作業でした。漆の世界は奥が深くて、それが言葉の奥深さにも表れているのでしょうね。漆芸の翻訳は、噛めば噛むほど意味がにじみ出てきてスルメのようです(変なたとえでスミマセン)。

この英文版が完成できたのは、関係者のご尽力のおかげです。まずは室瀬和美先生。ご自身が作家であるうえに松田先生に師事されたので、誰よりも原文の意味を理解しておられ、質問するたびに分かりやすくご説明くださいました。

そして室瀬先生が絶大な信頼を寄せる漆芸研究者で根津美術館学芸員の永田智世さん。お二方を質問攻めにしていろいろご教示いただくことができなければ、この仕事は無理だったと思います。

また、本書の大半を翻訳されたマイケル・ブレーズ氏。コロンビア大学のドナルド・キーン日本文化センターから翻訳の賞を授与されたほどの優秀な翻訳者であり、アシスタントの鈴木重好氏とは絶妙なコンビでした。

最後に、上述のジュリア・ハットさん。ジュリアさんは英国ヴィクトリア&アルバート博物館の元学芸員で日本の漆芸を専門としていて、この英語版全体の監訳も担当されました。(ちなみにヴィクトリア&アルバート博物館は英国では大英博物館と双璧をなしていて、美術工芸やデザイン、ファッションの分野では世界一として名高い博物館です。)

これだけの錚々たるメンバーが携わった工芸関係の英訳書はめったにないと思いますし、このメンバーだったからこそ成し得た仕事だといえます。

日本の漆芸についてこれほど面白い本が、世界の方々に良質の英語でお読みいただけるのは嬉しいことです。下記リンクからご注文いただけますので、英語がわかる方にはぜひご一読いただきたいですし、海外の方にもぜひお薦めください!

アマゾン、honto、紀伊国屋書店、Yahoo!ショッピング、楽天ブックス

ちなみに本書のタイトル等は次の通りです。

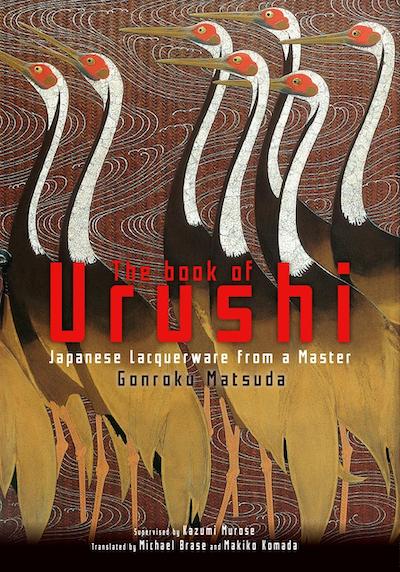

Gonroku Matsuda, translated by Michael Brase and Makiko Komada, The Book of Urushi: Japanese Lacquerware from a Master. Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2019

駒田牧子

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

表紙 Japan Publishing Industry Foundation for Culture (c) 2019

香柳園はAmazon.co.jp, Amazon.com, Amazon.co.uk アソシエイト・プログラムなどのアフィリエイト・プログラムに参加しています。上記のリンクをクリックしてご購入いただくと、香柳園に少額の手数料が入ります。ありがたく香柳園の活動に役立てたいと思います。