根付制作では、リューターはよく使われる電動工具です。牙角類にも木材にも使えて、ヤスリや大きめの小刀の代わりとなります。

この動画では、私の父で根付作家・駒田柳之が、長年自身が使用しているリューターの刃(バー)について説明しています。

以下、少々補足しますので、動画と併せてご覧ください。

動画の初めに述べている「アラシのバー」の「アラシ(荒らし)」は、着色の下準備として、絵の具の乗りがよくなるように表面を荒らすことです。

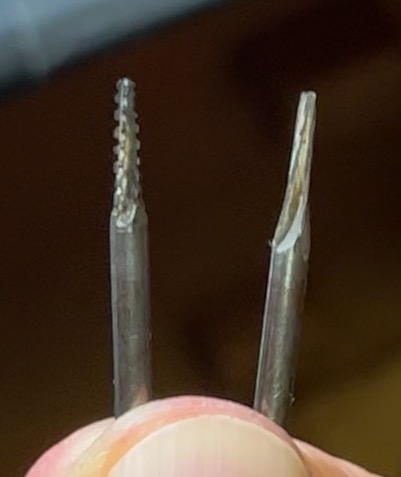

父は「協立(きょうりつ)さん」から購入した刃の多くを自分で加工して使用しているそうです。例えば、下の写真の右側は協立さんから購入した軸の直径3mmの刃で、縦方向にだけ溝がついていますが、左側はそれに父が横方向の溝を付けたものです。

協立さんというのは、埼玉県川口市の「協立機工有限会社」のことです。父が知識や思い出として名前を挙げていますが、電動工具類の卸売業者さんなので、小売はしていないかもしれません。

動画の最後の方で、ミニターのハンドピース(手持ちの部分)を使う様子がご覧いただけます。

こちらがその際のコントローラー。ある時期から差し込み部分が統一されて、他社製でもつなげるようになったのだとか。中央のつまみでリューターの回転数を上げ下げします(この製品は古くてもう売っていないと思いますが、ご参考まで)。

これらはプロ用で、リューターもピンからキリまであるとのこと。プロとして彫刻をしていきたい人は、耐久性やパワーを考慮するとプロ用の最低限(アマチュア用の最高級と同程度かそれより上)のレベルは必要なので、例えばハンドピースが10万円くらい、コントローラーが6〜7万円くらいの製品を探してみるとよいそうです。

駒田牧子

父・駒田柳之から教わった材料や制作のことをはじめ、「根付は進行する美術」「根付心」「感情移入と擬人化」「絶対的な傑作が出にくい」など、父の考えをふんだんに盛り込んだ拙著『根付 NETSUKE』をぜひご一読ください!詳しくはここをクリック。

香柳園はAmazon.co.jp, Amazon.com, Amazon.co.uk アソシエイト・プログラムなどのアフィリエイト・プログラムに参加しています。上記のリンクをクリックしてご購入いただくと、香柳園に少額の手数料が入ります。ありがたく香柳園の活動に役立てたいと思います。